リエゾンセンター・ライブラリー「デザイン新刊本」紹介【2025年10月-12月】

- 更新日:2025.09.29

- タグ:ライブラリー

リエゾンセンター・ライブラリーは、東京ミッドタウン・デザインハブ内にあるインターナショナル・デザイン・リエゾンセンターにて、毎月10日ほど不定期で開室しています。

こちらでは、広義の「デザイン」に関する新刊書籍を約3ヶ月毎にピックアップし、各出版社さまのご協力のもとで、ご献本、またはお貸し出しいただいた本を展示する「デザイン新刊本紹介コーナー」を設けています。

展示用POPの右端にあるQRコードを読み取っていただければ、その場で本をご購入いただくことも可能です。

今回は、2025年7月から9月に出版された本の中から、26冊をご紹介します。

有馬恵子 著(青土社)

滅びゆくとされたものたちの思想に向けて

グローバル資本主義経済の末端で、小規模店舗はいずれ消滅すると考えられてきた。しかし本当にそうだろうか? 京都市北部の出町とよばれる「まち」で、店が営まれる空間(店の間:ミセノマ)をのぞき込んでみると、そこでは新しい試みが生まれ、人々が入り込み、まちは常に変化し続けている。 老舗の呉服店、流しの焼きいも屋、駅前のシェアサイクル……半径2kmから描きだされる濃密なフィールドワークから、まちのざわめきと響きあう声が聞こえてくる。

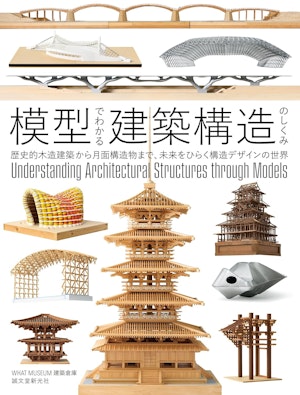

模型でわかる建築構造のしくみ 歴史的木造建築から月面構造物まで、未来をひらく構造デザインの世界

WHAT MUSEUM 建築倉庫 著(誠文堂新光社)

計算式だけではたどり着けない構造設計を実現するために役立つ一冊。

『感覚する構造』(WHAT MUSEUM 建築倉庫、2023-2024年)に展示された構造模型の中から、日本を代表する名建築32点を中心に豊富なビジュアル資料を収録。模型の拡大写真やイラスト解説も充実の決定版!

4D 建築をわたる4つのディスカッション 記号/エコロジー/美/物語

万博20施設の若手建築家たち 著/本橋仁 ディスカッション企画監修(TOTO出版)

2025年の大阪・関西万博において、休憩所・ギャラリー、トイレなど20施設を設計した建築家と識者が、「記号」「エコロジー」「美」「物語」という4つのテーマについて語ります。本書では、20施設のコンセプトや図面、写真も収録しており、建築家たちの当事者の視点から、建築を取り巻く現状を浮き彫りにした1冊となっています。

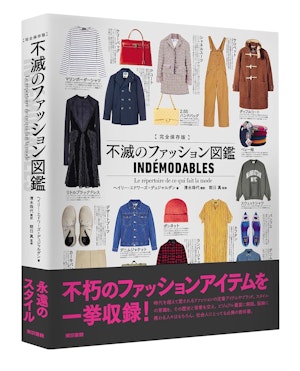

ヘイリー・エドワーズ=デュジャルダン 著/清水珠代 訳/朝日真 日本語版監修(東京書籍)

78点の時代を超越した服とアクセサリー、60点のシンボリックなオートクチュール作品、22点の象徴的なスタイルを収録したファッションアルバム。

時代を超越したファッションアンソロジーである本書は、服飾に携わる人々はもちろん、社会人にとっても必携の教科書です。

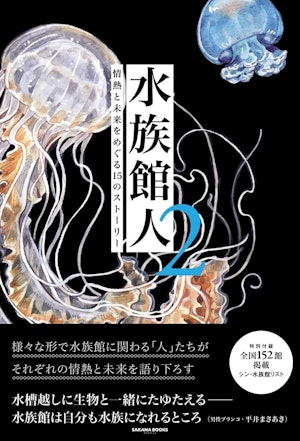

SAKANABOOKS 編(文化工房)

2023年4月に刊行した書籍『水族館人 今まで見てきた景色が変わる15のストーリー』の続編。名物館長や飼育員、様々な形で水族館を支える人(獣医・漁師・人口海水メーカー・水族館部顧問など)、水族館やサカナの魅力に魅せられ、表現活動をする人(デザイナー・漫画家・芸人など)……新たな15人が“情熱”と“未来”を語り下ろす。涼しげな水槽の向こう側にある情熱に触れることで、きっともっと水族館が好きになるはずです。

ポストヒューマニズムデザイン 私たちはデザインしているのか?

ロン・ワッカリー 著/森一貴、水上優、比嘉夏子 訳/上平崇仁 解説(明石書店)

人間中心のデザインはこれまで気候変動や環境破壊、抑圧等を生み出してきた。では、どのようにモノと中心を共有する新たなデザインの構築が可能なのだろうか。従来のデザインにおける暗黙の了解を解体し、ドゥルーズやラトゥール、インゴルドなどの思想を現実的なデザイン実践と接続した革新的著作!

奥野克巳 著(亜紀書房)

ここが世界のすべてじゃない。

人類学は、外の世界の〝入口〟を開いてくれる。

──答えは「わたし」の外側にある。

フィールドでの出会いが、あなたの〝常識〟をゆさぶり、世界の見え方を根本から変えていく。発想がゆさぶられ、視点がひっくり返り、価値観がほどけていく。

フィールドワークは、あなたの“当たり前”をぶっ飛ばす最強の武器。新しいアイディアや価値観に出会う、人類学入門。

安藤徳隆、竹居智久 著(日経BP)

日清食品社長・安藤徳隆氏、初の著書! なぜ日清食品のCMはクセになるのか、 なぜ日清食品はいつも「ユニーク」でいられるのか、 そして、なぜ「最適化栄養食」の事業に挑まなければならないのか。 マーケティング、新規事業、自らの原動力、3代目としての覚悟…… 躍進の中心にいる新世代の経営者が自らの思いを包み隠さず語った!

倉方俊輔 著(ナツメ社)

読んだあと、きっとあなたも訪れたくなる!

「なんだかすてき!」「なんだかすごい!」の理由がわかる、近現代建築の魅力と歴史をぎゅっと詰め込んだ一冊が登場!

クリエイティブツーリズム論 ツーリストとコミュニティの共創プロセス

竹谷多賀子 著(水曜社)

旅先で地域住民や地元アーティストと一緒に現地の文化を体験・共有することにより新たな価値が生まれ、地域の持続可能な発展に結びつくクリエイティブツーリズム。

実践例として金沢市(都市型)、丹波篠山市(農村型)珠洲市(過疎地型)の取り組みを紹介。文化資源の保全、環境への配慮、地域経済への影響などについて分析。

本書はクリエイティブツーリズムにおいて、地域と訪問者の「共創」が生み出す価値を明らかにし、地域社会の再生や文化の継承、持続可能な発展への貢献について、理論と実証の両面から検証する。

中島直人 著(東京大学出版会)

都市計画家とは誰か。本書は、1919年の都市計画法制定からの100年間を通して、近現代都市計画の担い手としての都市計画家の歩みと役割を検証し、都市の個性や記憶などのテーマ、都市計画理論の変遷を踏まえ、未来の都市計画家像=アーバニストの姿を浮かび上がらせる。

五十嵐敬喜、三木邦之 著(ほんの木)

「美」は町を救えるか?

まちづくりの新しい世界を拓いた「美の条例」の制定から30年。

人口減少による縮小を続ける町を叱咤し、再生を願う。

藤原印刷 著/田中裕子 聞き手・文(ライツ社)

長野・松本の老舗印刷会社、藤原印刷。ダンボール表紙の写真集や、1万部を超える短歌集など、常識を超えた数々の本づくりを支えてきました。本書は三代目・藤原兄弟が、その15年の挑戦と情熱を語る一冊。だれかのためでも、売上のためでもなく、自分の衝動に従って生まれる本。そのよろこびと可能性に触れたとき、きっと「わたしも本をつくりたい」と思わずにはいられなくなるでしょう。

田原洋樹 著(千倉書房)

かつて単一の共同体の中で共同性を育んでいた人々は、モビリティ社会の進展により、多様な共同性を育むことが可能となった。この新しい移動する共同性を考察する。

知財が築く自動車業界のパートナーシップ ~100年に一度の大変革に直面する自動車メーカーの行方~

別宮智徳 著(一般社団法人発明推進協会)

自動車業界の荒波に挑んだ元サッカー選手の激動の知財人生!

本書は、著者の唯一無二の経験に基づき、これまでの自動車メーカーの合従連衡や技術提携を知財の観点から振り返るとともに、「コネクテッドカー、自動運転、カーシェアリング、電動化」をはじめとする100年に一度の大変革に直面している自動車メーカーの将来像を語ります。

溝尾良隆 著(古今書院)

観光地理学に関する書籍を数多く発表してきた著者による,日本と世界における観光の歴史を俯瞰した概説書。旅・旅行だけでなく,それを支える旅行業・宿泊業・運輸業など,観光に関連する様々な産業の発展とその背景,国・自治体の観光政策などを整理した。

Casa BRUTUS特別編集 時代を超えて愛される、デザインの良い車100

西尾洋一 発行・編(マガジンハウス)

大切に乗り継いでいきたい、佇まいのいいクルマを100台、集めました。選んだ基準は、道具が所作を作る、優れた日用品のようなクルマです。それぞれのクルマには、得意なことと苦手なこと、つまり個性があります。だから、自分の性格や生活環境に合わせたモデルを選んでみてください。この本で紹介する専門店の力を借りてきちんと手を入れてあげれば、きっと長く、愛着を持って付き合えるはずです。

『デザインの海原』 Exploring the Diversity of Design

田中一雄 著(ライフデザインブックス 株式会社ジャパンライフデザインシステムズ)

デザインの明日を考える、 すべての人へ。 デザインに生き、合理性だけでは語りきれない、 人間の感性や暗黙知をも内包し、 多様なデザインの海原を巡る。 著者の人生と専門性を重ねながら描き出す、デザインの未来への羅針盤。 「GKデザイングループ」代表 田中一雄CEOが語る 海外でも出版されたロングセラー『デザインの本質』の続編、 これからの「デザインのありよう」を探る知的航海へ。

DESIGN AND PEOPLE Issue No. 2|他者たちとどう生きるか

吉田知哉 編(CONCENT)

デザインやクリエイティブへの問いを抱えながら、自分の仕事と生活、興味関心、研究テーマ、時事問題についてを語る、書く──《対話とエセー》によるデザイン誌。

不安と欲望で断片化していく社会を、それでも功罪相半ばするデザインがつないでいく──デザイナー、クリエイター、エンジニア、研究者、建築家、装丁家、イラストレーター、作家、編集者、行政官などたちが、一生活者としての戸惑いと希望を言葉にする、対話9篇とエセー8篇。デザインの鍵を探る書評6篇も掲載。

一般社団法人日本ウッドデザイン協会 企画・編集協力(一般財団法人建設物価調査会)

『木とともに創る105のデザイン』は、「ウッドデザイン賞」の受賞作から、国産材を中心に、木を豊かに用いた105作品を紹介する事例集です。オフィスや保育、公共施設など多様な用途の木の空間を通じて、設計の工夫や地域性、木がもたらす心地よさを紹介。木材の産地情報、炭素貯蔵量も掲載し、環境配慮の実例としても注目。木材関連事業者や空間設計に関わる方にとって、感性・技術・環境が融合する“今”の木の建築を俯瞰できる、企画・実務の両面で役立つ内容です。

『コモンズの再発明』 ー「みんなで暮らしをつくる」という生存戦略ー

丑田俊輔 発行(シェアビレッジ株式会社)

この本で伝えたいことは、「みんなで暮らしをつくる」(暮らしを共有化する)ことの楽しさと、その限りない可能性だ。そして、読んでいただいた誰もが、日々の暮らしの中で小さな一歩目を踏み出していくことのできるような本であればと願っている。合言葉は「3% Commons」。自分の暮らしの3%くらいーー時間、お金、労力、なんでもいいーーを、私(Private)なものから、共(Common)な世界へと、はみ出させてみるのはどうだろうか。それって具体的にどういうこと?という話は、本章の中でたっぷりお届けしたい。

木住野彰悟 著(ビー・エヌ・エヌ)

アートディレクター/グラフィックデザイナーの木住野彰悟さん(6D)による初めての著書です。

著者が得意とするのは、「らしさ」の設計。対象のアイデンティティをつくるにあたり、個性を宿すミニマムな要素を抽出。デザインを記号化することで、点から面へ広がりをもって展開できるビジュアル・システムを構築します。環境に置かれたときの佇まい、目に映るトーンやディテールを純化し、新しいけれど決して異質ではない、あるべき姿に収束させていきます。自身の仕事は「ブランディング」ではなく、「コミュニケーションの質を上げること」だといいます。

本書では、ヒアリングやリサーチから、プレゼンテーションを経てデザインの実装を見届けるまで、デザイン業のすべてを棚卸しし、グラフィックデザイナーの営みと戦略の全貌を明らかにします。日々の仕事に悩みながら取り組むデザイナーや、これからのキャリアを模索する若手にとって、ビジュアルコミュニケーションのあり方や、デザイナー/組織としてどう成長していくかの手がかりとなる一冊です。

スバル デザイン スバルデザイナーが貫く哲学──継承とさらなる進化

御堀直嗣 編(三樹書房)

人は、クルマのどこに「格好よさ」を感じるのか──。SUBARUデザイン部長を務めた石井守氏へのインタビューで、クルマのデザインとは何かをひもとく。SUBARUは、戦時にあってもパイロットの生命重視を貫いた中島飛行機のDNAを受け継ぐメーカー。安全性にこだわり、かつ乗る人をワクワクさせるクルマのカタチを、どのようにつくりあげていくのか。歴代名車のデザイン現場の風景やデザインスケッチなど、他では見ることのできない貴重な写真もふくめ、オールカラー写真450点以上を掲載して語る。

FigmaではじめるUXデザイン入門 アイデア発想から実践まで、デジタルプロダクト制作のためのワークブック

小林秀彰、宮﨑俊太郎、株式会社たきコーポレーション 著(朝日新聞出版)

web・アプリの制作に欠かせないUI・UXデザインの知識、そして今や定番となったインターフェース制作ツールであるFigma。そんなUXデザインのコンセプトメイクからUIデザインの実践まで、事例やワークシートを用いてわかりやすく紹介

廣村正彰 編(国書刊行会)

公共空間から商業施設まで、たんに情報を伝えるだけでなく、共感や愛着といった人の心に働きかける数多くのサインデザインを手がけてきたデザイナーは、どのようにアイデアを発想し、育んできたのか。「記憶と痕跡」「字と美」「シルエット」「矢印」「仮設的」という五つのテーマを設け、各テーマに寄り添うスタディと過去のプロジェクトを紹介。さまざまなエピソードや、「記憶の受け皿」「遅いデザイン」といったトピックを織り込みながら、デザインと人間の認知・感情との関係を問う、10年ぶりの新著。巻末には著書インタビューを収録。

年鑑『Graphic Design in Japan 2025』

日本グラフィックデザイン協会 著(六耀社)

アジア最大級のデザイン団体、日本グラフィックデザイン協会が、1981年より発行を続ける年鑑『Graphic Design in Japan』。毎年、厳正な選考を通過した作品・仕事(総図版数1,000点以上)を紹介しています。また、全出品作品の中から、最も優れた作品とその制作者に贈られる「亀倉雄策賞」、特に優れた作品に贈られる「JAGDA賞」、今後の活躍が期待できる、有望な若手グラフィックデザイナーに贈られる「JAGDA新人賞」を今年も選出。世界でも評価の高い日本のグラフィックデザインの現在を伝えつつ、データベース性も持たせた、実用性の高いデザイン年鑑です。

---------------------

2025年4-6月に出版された本は、こちらのページでご紹介しています!

ご献本いただいた書籍は、展示期間終了後も引き続きリエゾンセンター・ライブラリーにて開架しております。

リエゾンセンター・ライブラリーの詳細はwebサイトでご確認ください。Facebook、X(Twitter)、instagramも随時更新中。蔵書検索はリブライズをご参照ください。