リエゾンセンター・ライブラリー「デザイン新刊本」紹介【2025年7月-9月】

- 更新日:2025.07.17

- タグ:ライブラリー

リエゾンセンター・ライブラリーは、インターナショナル・デザイン・リエゾンセンターにて、毎月10日ほど不定期で開室しています。

こちらでは、広義の「デザイン」に関する新刊書籍を約3ヶ月毎にピックアップし、各出版社さまのご協力のもとで、ご献本、またはお貸し出しいただいた本を展示する「デザイン新刊本紹介コーナー」を設けています。

展示用POPの右端にあるQRコードを読み取っていただければ、その場で本をご購入いただくことも可能です。

今回は、2025年4月から6月に出版された本の中から、15冊をご紹介します。

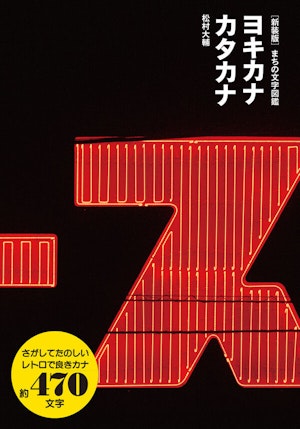

松村大輔 著(大福書林)

街は、看板職人や、ネオン職人、書体デザイナーのハイカラでオシャレなカタカナであふれています。全国の個性あふれるカタカナを、1文字ずつ取り出してみた写真図鑑。看板・ネオン制作の現場で職人さんへの取材も収録。 2018年に刊行した『まちの文字図鑑 ヨキカナカタカナ』が装いを変え、新版として登場しました。

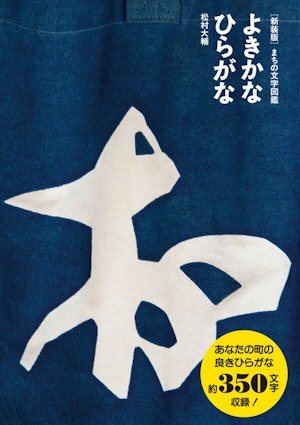

松村大輔 著(大福書林)

日本全国で集めた個性豊かな「まちの文字」図鑑のひらがな編。 パソコンフォントではない時代の、レトロでオリジナルなひらがな350個を厳選し、1文字ずつ切り出して五十音順に掲載、字源とともに紹介しています。もじのデザイン資料、机上旅行案内、そして時代の記録としても有用な1冊です。 2016年に刊行した『まちの文字図鑑 よきかなひらがな』が装いを変え、新版として登場しました。

ポストヒューマン時代のコミュニケーション学 モノと主体の関係を問い直すための視点と事例

石黒武人、柿田秀樹、松島綾 他編(ナカニシヤ出版)

人間以後のコミュニケーションとは何かーー

モノを中心に据え「人間」以後の〈コミュニケーション〉を考えるために

アクターネットワーク理論、修辞学、唯物論、物質的フェミニズム、対話論、表象文化論、マルチスピーシーズ民族誌、存在論的人類学、レトリック批評、視覚レトリック論、映像記号論、メディア文化論、観光コミュニケーション論、ツーリズム研究、オタク文化論、医療・介護コミュニケーションなどの観点から、ボール、パソコン、書物、突風、貝殻、砂粒、アンドロイド、身体、自然、ChatGPT、絵画、地図、展示館、臓器、顕微鏡、うちわ、料理、ぬいぐるみ、ペット、幽霊、不可視で崇高な存在など多様なモノと主体の関係から〈コミュニケーション〉を論じる最新テキスト。

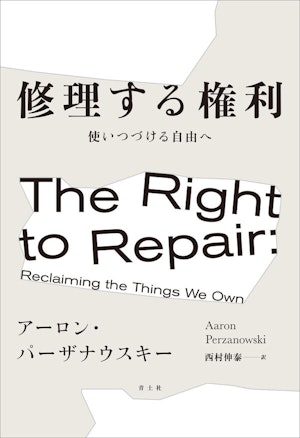

アーロン・パーザナウスキー 著/西村伸泰 訳(青土社)

なぜスマホのバッテリーはすぐ交換できないのか?

短い保証期間、高額な修理費用、交換のできない部品……わたしたちは修理することからますます遠ざけられている。「壊れたら買い替え」へ消費者を駆り立てる資本主義社会には、修理を阻む巧妙なカラクリが隠されていた。そうしたなか、いま米国やヨーロッパで「修理する権利」運動が巻き起こっている。その現状を縦横無尽に分析した決定的入門書。

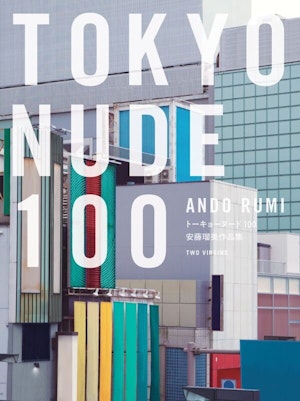

安藤瑠美 著(トゥーヴァージンズ)

「虚構の東京を写真で作る」というコンセプトのもと、レタッチ技術を使って看板やビルの室外機、窓、電柱などの“ノイズ”を消し、街を裸の状態へと仕上げる「TOKYO NUDE(トーキョー・ヌード)」シリーズで知られる、フォトグラファー・レタッチャーの安藤瑠美。

「TOKYO NUDE」の不思議な街の風景写真が話題を呼び、2024 年の芥川龍之介賞受賞作品『東京都同情塔』(新潮社)の装幀や、文芸誌『群像』(講談社)、『みすず』(みすず書房、休刊)の表紙にも作品が採用されるなど、活躍の場を広げています。

本書は、安藤瑠美の「TOKYO NUDE」シリーズを 100 点を収録する商業出版初の作品集です。

ビジョンデザイン 〈私たち〉の未来を考える、これからのデザインの使いかた

田中友美子 著(NTT出版)

どんな未来を生きたいですか?:〈私〉のビジョンから〈私たち〉のビジョンへ

人口減少高齢化社会の持続可能な地域の未来を

4つの先進地域のフィールドワークを通して考える

トランジション時代のデザインガイド

公共性とビジネスの両立をめざす〝セミパブリック〟領域で新しい社会インフラの実現をこころざすNTTコミュニケーションズ・KOELデザインスタジオのビジョンデザインの考えかたと使いかた。

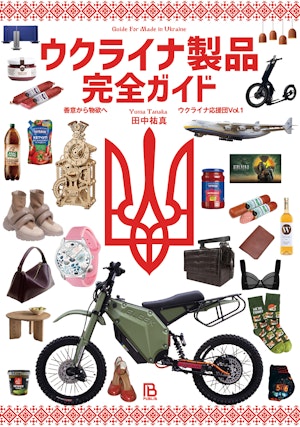

田中祐真 著(パブリブ)

買い支えるのではなく、欲しくなってくる製品を紹介!

「ウクライナ製品だから」という理由だけで義務感で買わざるを得ないようなものではなく、純粋に物欲・所有欲・消費欲が刺激されるようなものをピックアップ

金水敏 著(SBクリエイティブ)

なぜ大阪弁・関西弁的な表現をつい使ってしまうのか?

その問いの先に、私たちのコミュニケーションを背後で支えている感覚が見えてくる。

ことばと文化をめぐる知的冒険!

多彩なオノマトペ、アクセントの音楽性、ステレオタイプの成立と変容――。

日本語学の泰斗にして役割語研究の第一人者が、文楽、落語、小説、漫才、インタビュー、マンガ、アニメ、ドラマ等の幅広い資料を参照しながら、ことばと文化をめぐる謎に正面から挑む。

いのちの未来 2075 人間はロボットになり、ロボットは人間になる

石黒浩 著/大阪・関西万博 シグネチャーパビリオン「いのちの未来」クリエイティブチーム(日経BP)

ロボット工学の第一人者が2075年の人間・社会・文化・技術を鮮やかに描く。

大阪・関西万博シグネチャーパビリオン「いのちの未来」公式ブック。

ロボット工学の第一人者で、大阪・関西万博シグネチャーパビリオン「いのちの未来」のプロデューサーを務める著者が、50年後の未来を考察する未来予測本。

ドンキ式デザイン思考 セオリー「ド」外視の人を引き寄せる仕掛け

二宮仁美 著(イースト・プレス)

“なんとなく入りたくなる”ドンキの秘密とは? 2兆円企業を生んだ店舗デザインの舞台裏を、デザイン責任者が初めて明かす。感情を動かす「ドンキ式デザイン思考」を豊富な実例とともに紹介。

知っておくべき ロングライフデザイン made in japan 100

セカイブンカシャ 編(世界文化社)

世界が羨むメイド・イン・ジャパンの傑作を、オールジャンルで厳選100アイテム紹介。日本人の「粋」と「奥ゆかしさ」を、日本人の職人による「技術力」でカタチにした傑作たちは、まさに時代を超える“ロングライフデザイン”!「醤油さし」から「クルマ」まで、オールジャンルで網羅します。日本人なら教養としても知っておきたい100のメイドインジャパンがここに!

永井一史 著(マイナビ出版)

「もっと早くデザインに出会いたかった」「もっと早くデザインを知っていれば、人生の選択肢が広がったのに」という大人たちの声続出!

多摩美術大学教授・博報堂デザイン代表、デザイン業界をリードし続ける永井一史氏が書き下ろした、子どものためのデザイン書

西田司、中村航、杉田真理子 編著(ユウブックス)

日本と海外の両方に事務所を置き活動する若手建築家ら16組による働き方の本。成熟社会であるがゆえに新築が難しくなった日本をいったん離れ、海外でキャリアを積み、海外拠点を維持しつつ国内にも回帰する。そんなことができると建築のチャンスはより広がるだろう。二拠点の事務所を運営するほか、海外をベースに設計事務所を運営する、デザイン事務所や都市コンサルティング会社に務める、大学講師を務める等の働き方も紹介。

カラー頁を多数入れて楽しく、Q&Aとすることでハウツウを明快に描いた。日本国内版である『多拠点で働く』の続編。

コンヴィヴィアル・シティ 生き生きした自律協生の地域をつくる

井上岳一、石田直美 編著(学芸出版社)

産業化や専門分化が引き起こすシステム依存から解放され、人々が自律しながら共創することで、地域が生き生きと回りだす、そのしくみを解説。誰もに居場所と出番があり、本領を発揮できる社会を実現する具体策を、食/エネルギー/モビリティ/インフラ/観光/高齢者ケア/教育/アートに探る。広井良典氏推薦。

35. d design travel SHIMANEディデザイントラベルシマネ 35.d design travel 島根号

D&DEPARTMENT PROJECT 編(D&DEPARTMENT PROJECT)

2009年創刊。2ヶ月間暮らすように現地を旅して、本当に感動したものだけを「ロングライフデザイン」の視点で、本音で紹介しています。各都道府県に根付いた「長く続くもの」、「その土地の個性=らしさ」を選定し、[観光・飲食・買物・喫茶・宿泊・人物]の 6つのカテゴリーに分けて「dマークレビュー」として掲載。 情報満載の旅行雑誌ではなく、D&DEPARTMENTの感覚で確かめ、10年後も継続する生命力と、 土地からのメッセージを しっかり持っている場所を紹介していく、 デザイントラベルガイドシリーズです。

すべて、日本語・英語併記。

【新着本】

石川初 著(鹿島出版会)

新「公園の三種の神器」、再発見された「街区公園」、好ましい公共トイレ、禁止しないサイン、樹木のもたらす「時間の厚み」、生きている「欲の細道」、公園の「決まる形」と「つくる形」、「公」を担いうる「園」、「公開空時」、「他者のための公園」……18のエッセイで「公園的な風景」を巡る。

---------------------

2025年1-3月に出版された本は、こちらのページでご紹介しています!

ご献本いただいた書籍は、展示期間終了後も引き続きリエゾンセンター・ライブラリーにて開架しております。

リエゾンセンター・ライブラリーの詳細はwebサイトでご確認ください。Facebook、X(Twitter)、instagramも随時更新中。蔵書検索はリブライズをご参照ください。